Compartilhe

Por Arthur Iassia, Daniela Arcanjo, Lucas Pinto e Matheus Ferreira

Insatisfação popular desafia políticos a se reinventarem; ao mesmo tempo, questiona sistema representativo e pede alternativas

Resumo: Um terço da população brasileira não escolheu um candidato na última eleição, seguindo Estados Unidos e França. Existe um visível distanciamento entre representantes e representados, que convulsiona o sistema eleitoral brasileiro, debilitado pela corrupção. Nem mesmo propostas atuais de reformas parecem suavizar o panorama geral, muito menos novas candidaturas messiânicas.

Protestos contra a PEC do Teto no final de 2016 (Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil)

“Cada dia eu acredito menos na política. Eu fico com dor no coração, acho que a gente tinha que acreditar. Mas eu já perdi as esperanças, ultimamente nem programa de política eu assisto”. A fala de Maria Aparecida dos Santos é a de muitos brasileiros. Ela tem 59 anos e diz ter desacreditado na política brasileira ainda na adolescência. Porém, apenas há quatro eleições, decidiu anular os seus votos. Negra e moradora de Bauru, no interior de São Paulo, a cozinheira fala que nem mesmo as mulheres que estão no congresso parecem representá-la, quando questionada sobre a maioria masculina nos espaços de poder. “As mulheres que eu acompanhei falaram que iam fazer muito e eu não vi nada. De todas que eu vi até agora, elas só provaram o contrário para mim”, critica. Segundo Aparecida, sua família segue o mesmo pensamento.

O número de abstenções, votos nulos e brancos têm crescido nos últimos anos. Do eleitorado brasileiro, 32,5% não foi votar, preferiu o branco ou nulo em 2016. São seis pontos percentuais a mais em relação às eleições de 2012. Para se ter um termo comparativo, no Uruguai, país latino-americano com voto obrigatório, como o Brasil, o número de votos inválidos (brancos e nulos) foi de 5,95% nas eleições de 2014. No Brasil, essa estatística salta para 16,69%, o triplo em relação ao país vizinho. No entanto, a tendência, tanto no Uruguai como em outros países do mundo – como França, Espanha, Colômbia e Austrália – é o crescimento dessa taxa, segundo dados do Instituto Internacional pela Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA).

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, o número de desinteressados em escolher um candidato é maior do que a média nacional. Na capital paulista, o número de votos brancos e nulos na última eleição municipal só não superou as duas primeiras eleições depois dos 21 anos de ditadura militar. Os votos brancos e nulos aumentaram em 22% em relação às últimas eleições municipais. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, na penúltima vez em que os paulistanos precisaram ir às urnas escolher vereadores e prefeito, 26,5% se absteve ou votou em branco ou nulo. Em 2016, esse número subiu para 32,5%, o que representa um terço do eleitorado da cidade.

Este fenômeno tem uma consequência grave para a democracia: o atual prefeito da maior cidade brasileira, João Dória (PSDB) não foi escolhido pela maioria absoluta do eleitorado. Apesar de ter a maioria dos votos válidos em 56 das 58 zonas eleitorais da cidade – Marta Suplicy (PMDB) foi a favorita em Grajaú e Parelheiros -, ele perdeu para os votos inválidos e abstenções. Dos quase 9 milhões de cidadãos que podem votar, apenas cerca de 3 milhões escolheram o atual prefeito.

No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) teve um número de votos correspondentes à metade do número de abstenções, votos nulos e brancos. Curitiba é um outro exemplo. O atual prefeito da capital do Paraná também perdeu para o descrédito na política: recebeu uma quantidade de votos de 4 mil a menos se comparado com o número de votos inválidos e abstenções. Em Belo Horizonte, votos inválidos e abstenções alcançaram 38% do eleitorado na última eleição.

Crise na democracia?

Para Gilmar Mendes, presidente do TSE, esses votos inválidos não parecem significar uma crise política. “O voto em branco, sobretudo, na avaliação que nós fazemos, é mais um voto de desinformação do que de protesto. Então, não me parece relevante”, comentou sobre os índices.

Giovanni Alves, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, discorda do ministro. Para ele, o voto obrigatório brasileiro maquiou uma crise na democracia representativa que não é recente, apenas foi agravada nos últimos anos. “Os índices de abstenções nos Estados Unidos, Japão e países da Europa mostram que a maior parte da juventude já não acredita nesse sistema”. O pesquisador reitera que o paradigma hoje não é em relação à democracia, e sim em relação à política. “O problema está essencialmente no nosso sistema político que não está conseguindo representar os interesses do povo”, afirma.

A explicação do professor está na falta de comprometimento dos eleitos com a população, por terem sido “capturados por grandes corporações e empresas”. Segundo ele, o capital tomou a essência desse modelo democrático, que é a participação popular e a intervenção nas questões públicas e mudanças políticas. “Nós temos que entender essa crise no próprio desenvolvimento do capitalismo, que esvazia a democracia e causa esse desinteresse da população e das camadas proletárias da sociedade”.

O desenvolvimento do neoliberalismo, impulsionado especialmente nos anos de 1990 no Brasil, é apontado como grande motivador dessa crise pelo especialista. Nem mesmo governos mais alinhados à esquerda nos cargos de presidência, como foram os do Partido dos Trabalhadores (PT) foram capazes de barrar o crescimento dessa forma de gerir o país. “A incapacidade dos governos Lula e Dilma de romper com esse sistema político decorrem da própria dificuldade de fazer uma reforma política no país. O que a Operação Lava Jato está mostrando? Um deputado que está hoje no congresso não representa os interesses de quem os elegeu, mas das grandes empresas que investiram muito nele. As pessoas percebem como esses políticos se descolam dos interesses populares”.

A quebra do setor imobiliário dos Estados Unidos em 2008, segundo Giovanni Alves, é a faísca que faz as contradições do modelo econômico e político ficarem insustentáveis, provocando manifestações no mundo inteiro. Ele acredita que o que ocorre não é exclusividade no Brasil, mas parte de um problema mais amplo do ocidente. “As crises servem para revelar as coisas. Até um certo momento, o Estado conseguia satisfazer os dois interesses, porque a economia crescia e havia recursos. Quando esses recursos acabam, o Estado se volta contra a sociedade e o sistema político não representa mais os interesses da população”.

Alves, colunista da editora Boitempo, escreveu, em 2012, um capítulo para o livro Occupy – Movimentos de protesto que tomaram as ruas. Tomando como foco do seu estudo os protestos por direitos sociais que ocorreram após 2008, como o Occupy, nos Estados Unidos, os Indignados, na Espanha, as Jornadas de Junho, no Brasil e o Geração à Rasca, em Portugal, ele mostra a busca desses movimentos, ao menos em seu início, para mostrar as contradições de um Estado que não consegue mais dar resposta às necessidades sociais. Uma crise econômica aprofunda a chamada “crise de legitimidade”, segundo o especialista.

Face do político brasileiro

Para compreender a questão da autenticidade da representação política no Brasil, é necessário olhar para a composição do Congresso Nacional. Na edição de 2016 do levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), intitulada “Os Cabeças do Congresso”, foram apurados os 100 parlamentares mais influentes do Poder Legislativo Federal. Os critérios para a definição desse grupo, que inclui tanto deputados quanto senadores, foram ligados ao papel que cada político exerce na Câmara, cargos e mesas que ocupa, sua participação em negociações e votações, conexões com agentes sociais e econômicos externos, importância e notoriedade dentro do partido, entre outros.

No levantamento, pode-se identificar que esses políticos estão ligados a várias profissões. 45 são apontados como profissionais liberais, sendo divididos entre: 21 advogados, oito médicos, sete economistas, seis engenheiros, um médico veterinário, uma psicóloga e um cirurgião dentista. Do total de 100 parlamentares mais influentes, outros 17 deles são empresários, sendo que o DIAP alerta que foram definidos como “empresários” os políticos que são produtores rurais ou donos de indústrias. Em contrapartida, apenas seis parlamentares são considerados como representantes do operariado, sendo quatro deles metalúrgicos e dois técnicos.

O que se nota é que o grupo não compõe apenas a “elite parlamentar”, a maioria dele faz parte da classe rica do país. Entre as pautas mais atuais do Parlamento, muitas são do interesse do empresariado: as reformas trabalhista, tributária e da previdência, propostas de incentivos fiscais e de crédito e a regulamentação da terceirização.

Apesar de indícios de que os poderes políticos estariam, de maneira lenta e gradual, sendo constituídos por representantes mais fiéis – étnica, social e profissionalmente falando – da população, esse panorama parece estar se revertendo. A representatividade aparentava estar em ascensão devido às relações partidárias do poder: o Partido dos Trabalhadores (PT), dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, tinha, entre seus 18 representantes na elite do Congresso, três metalúrgicos e dois bancários. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do atual presidente Michel Temer, conta com quatro empresários entre seus 15 representantes dos 100 políticos mais influentes do país.

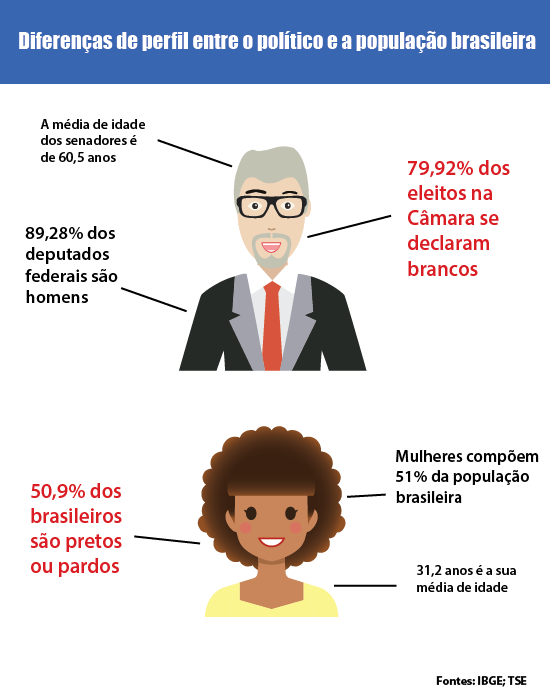

Nos quesitos de gênero e etnia, o deputado brasileiro tem um perfil: em sua maioria, é homem e é branco. Conforme análise de dados oficiais da Câmara dos Deputados, 458 dos deputados federais são homens, enquanto apenas 55 são mulheres, número que corresponde a 10,72% dos 513 parlamentares que compõem a Câmara. Após as primeiras eleições onde candidatos tiveram que autodeclarar a cor ao TSE, em 2014, foi identificado que 410 dos deputados eleitos se declaram brancos, enquanto 81 e 22 se declaram, respectivamente, pardos e pretos, equivalente a apenas 20,08% do total. Essas características mostram um cenário bem diferente daquele observado na população. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na questão de gênero as mulheres representam 51% da população; no quesito étnico, os pretos e pardos representam 50,7% do total de brasileiros.

Possíveis resoluções

Portais de comunicação e militância enxergam essa disparidade de maneira negativa. O site Blogueiras Negras, em publicação de Eliane Oliveira, observa o cenário político brasileiro como um resultado de um sistema patriarcal e racista, o que reflete nossa desigualdade social. A autora pontua sobre a necessidade de mudança nesse ambiente de baixa representatividade negra e feminina na política, para que a população possa se aproximar dos espaços de decisão e de poder político.

Mas há quem pense de forma diferente. Glauco Peres da Silva, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), acredita que a ideia de crise na representatividade política é algo a ser discutido. Sobre isso, ele faz algumas considerações: “A primeira é a pressuposição de que, de fato, os representantes precisem refletir as características da população. Isto é um entendimento passível de discussão. O segundo é o fato de que não há essa correspondência. Ela reflete a maneira como a elite política brasileira foi formada historicamente”. Glauco concorda sobre a necessidade de que as políticas públicas devem abranger toda a população, mas não vê a falta de representatividade como fator limitante disso. “Em qualquer época ou país, haverá sempre uma elite política, mais ainda em um regime representativo. A questão que podemos colocar é se o arranjo social é tal que beneficie mais pessoas do que apenas esta elite. Um arranjo deste tipo se faz institucionalmente e não há necessidade de que as pessoas eleitas sejam representantes destas camadas da população”, comenta o professor.

Peres não está sozinho em sua análise das instituições políticas brasileiras. Valter Duarte Filho, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ), mostra que os problemas ligados à representação populacional no ambiente político não começaram em nosso país: “Essas instituições políticas representativas não tiveram origem no Brasil e mesmo onde tiveram origem não representam fielmente sua população, como também não em lugar nenhum do mundo em que existam. Não se trata, pois, de um defeito brasileiro”. Valter não vê como apenas uma mudança na classe de representantes mudaria os rumos da política: “Na origem, foram instituições usadas para a defesa da propriedade privada e dos excedentes monetários particulares. Tentar adaptá-las para que representem as variadas realidades sociais e na proporção adequada a essas, como se pudessem ser reflexo da sociedade tal como ela é, vem a ser impraticável”. “A burocratização da vida política, haja vista a burocracia dos partidos políticos e das instituições, impede esse tipo de solução” analisa. Para ele, melhorias devem ser buscadas de outras formas.

“Aceitando a ideia de que os representantes precisam espelhar a população, não vejo como as propostas atuais possam alterar este estado de coisas. Não há nenhuma medida proposta que vá nesta direção”. Apesar de uma visão mais negativa, ao cogitar uma crise de representatividade, Glauco observa que, nos últimos anos, algumas propostas buscaram tornar as instituições políticas um lugar mais acessível para toda a população. O Estatuto da Igualdade Racial, promulgado em 2010 pelo ex-presidente Lula, mostrou um posicionamento mais inclusivo por parte do governo federal ao se comprometer a reduzir desigualdades raciais por meio de ações afirmativas. Seguindo essa iniciativa, está em tramitação no Senado um projeto que prevê a obrigatoriedade de destinação de 5% dos recursos do Fundo Partidário para promover a participação política de afrodescendentes, o projeto de João Capiberibe (PSB), senador pelo Amapá, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A resposta das reformas

A soma das diferenças socioeconômicas entre representados e representantes com os escândalos de corrupção envolvendo uma promiscuidade entre poder do mercado e o público e a recessão se revela desanimadora para a população. Segundo pesquisa do IBGE em 2016, 83% dos brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento do sistema político.

Em outubro de 2016, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, criou uma comissão especial para deliberar sobre leis que reformariam a política brasileira. Esperando mostrar ação frente às efervescências de uma crise econômica e política, os congressistas discutem modelos de financiamento e organização eleitoral junto com formas de representação popular. São temas recorrentes na história da democracia brasileira, que se acentuaram desde a redemocratização.

Segundo o relatório parcial de Vicente Cândido (PT-SP), deputado federal responsável pelo parecer na comissão, todas as tentativas de reformas da política brasileira até agora ficaram aquém dos desejos da população e dos legisladores. “O atual sistema esgotou-se”, sustenta o relator. “O cidadão não confia mais nas urnas. Não é à toa que o brasileiro vem deixando de acreditar na nossa democracia”.

As discussões da comissão especial se condensam em quatro propostas legislativas: dois projetos de lei, um projeto de lei complementar e uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC). Um novo modelo de financiamento eleitoral é proposto por meio da criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que seria administrado pelo TSE. Sem o dinheiro das empresas privadas, barrado pelo STF em 2015, e sem outra forma de financiamento, os defensores da proposta sustentam que não seria possível realizar eleições.

Só no ano de 2014, foram gastos 5,1 bilhões de reais na realização do pleito para o poder executivo e legislativo, segundo o TSE. O custo com a nova lei cairia para dois bilhões, quase 50% do orçamento passado. O projeto ainda prevê doações de pessoas físicas aos candidatos, com um limite de dez salários mínimos. Na avaliação de Maria do Socorro Sousa Braga, do Núcleo de Estudo dos Partidos Políticos Latino-americanos da UFSCar, o financiamento de campanhas por empresas está ligado ao problema de corrupção atual. “O poder econômico passou por cima do poder político e controlou bancadas inteiras no Congresso” ressalta.

Outra proposta discutida na comissão é o modelo eleitoral: por distritos, por lista pré-ordenada ou por “distritão”. O posicionamento do relator é favorável ao sistema pré-ordenado, conhecido como “lista fechada”, adotado por 72 países. O modelo se resume no eleitor votando no bloco de candidatos de um partido, não em uma pessoa específica. Segundo o relator, o sistema aumentaria “a coesão programática” dos partidos e diminuiria o número de candidaturas. Espera-se uma fiscalização mais precisa e rápida.

O modelo de lista fechada evoluiria nas seguintes eleições para o misto: parte dos representantes seria eleita por listas pré-ordenadas e outra parte por voto majoritário de distritos. A proposta encontra oposição forte dentro da Câmara. A maioria dos congressistas acha o modelo pouco transparente e que o acúmulo de poder das cúpulas partidárias seria muito grande.

Mais de uma tentativa

Reformar a política brasileira nunca foi fácil e é uma situação que se arrasta desde promulgação da Constituição de 88. Quatro anos atrás, pressionada pelas Jornadas de Junho, a ex-presidenta Dilma Rousseff tentou promover uma mudança na política: uma iniciativa de consulta à população sobre mudanças na política e no jogo eleitoral foi feita no Congresso, mas acabou descartada por deputados e senadores.

Segundo levantamento da professora Marta Mendes da Rocha, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Congresso recebeu 661 PECs sobre regras políticas desde 1988 até o ano de 2010. O montante representa quase 25% de todas as emendas apresentadas no período da pesquisa.

De acordo com essa pesquisa, publicada na Revista Brasileira de Ciência Política, mais de 80% das emendas não foram votadas sequer na CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), responsável por analisar a admissibilidade ou não de PECs, o que revela um processo lento e demorado para mudar a legislação.

Os temas das propostas variavam desde número de parlamentares, reeleição, até sistemas de representação. Apenas 7 PECs relacionadas às regras políticas conseguiram ser votadas pelo plenário do Congresso durante um período de 22 anos.

O processo de reforma se faz de forma complexa. Paralela à comissão da reforma política, uma outra PEC, que estabelece uma cláusula de desempenho aos partidos para terem acesso ao fundo partidário, é responsabilidade de outra comissão especial. São várias frentes que tentar transformar o código eleitoral.

Para a pesquisadora Maria do Socorro Sousa Braga, a pauta de mudanças políticas sempre esteve presente no Brasil e, apesar de várias tentativas e episódios, nunca foi possível fazer uma reforma substantiva nas regras políticas. “A reforma política de hoje nasce de uma demanda dos políticos” explica Braga. Apesar de apoiada por instituições como a OAB, “tenho minhas dúvidas de que as reformas discutidas na comissão estejam atendendo a todos os problemas da crise”.

Braga vê que não é possível esperar o fim dos problemas por uma reforma política. A questão tem origem em outro lugar. “Claro que há distorções no sistema político, mas o que precisamos primeiro é estabelecer limites para os legisladores, criar mecanismos de punição para o poder político e econômico” explica. Para ela, o fim da prerrogativa de foro pode ser um marco importante e decisivo no processo democrático do país.

O STF analisava no início do mês os limites do foro privilegiado, mas a decisão está em pausa. O min. Alexandre de Moraes, o mais novo integrante da corte, fez um pedido de vista. O Senado também participa da discussão. Aprovou em dois turnos uma PEC que delimita o foro privilegiado aos crimes relativos ao mandato atual do político. O texto se encontra com a Câmara.

Os políticos se acostumaram com os privilégios e com um poder quase ilimitado, o que levou a uma rejeição da população à democracia brasileira, analisa Maria do Socorro Sousa Braga. A professora questiona a idoneidade dos congressistas para realizar uma reforma. Dos 34 membros titulares da comissão especial da reforma política, ao menos 22 têm seus nomes envolvidos em investigações ou casos de corrupção, segundo a checagem da reportagem. “É preciso uma autocrítica dos políticos, para que eles se mostrem flexíveis ao que a população quer” recomenda Braga. “Só assim vamos conseguir trazer a população de volta à participação política”.

Surgem os de fora

Todo o contexto narrado criou um ambiente que permitiu o surgimento de um grupo de políticos que querem se distanciar da política tradicional. “Tenho 45 anos de experiência, sendo a maior parte deste tempo como empreendedor e como gestor”. É assim que se apresentou o estreante João Dória (PSDB) em sua proposta de governo à prefeitura de São Paulo, durante as eleições de 2016. Mesmo sem nunca ter ocupado um cargo público, o empresário recebeu mais de 53% dos votos válidos e foi eleito ainda no primeiro turno – fato inédito na capital paulista desde 1992.

Durante toda a campanha, Dória indicava sua experiência na administração de empresas e era apontado pelos seus apoiadores como uma alternativa ao velho jeito de governar – “não sou político, sou empresário”, costuma repetir mesmo depois de sua posse.

Esse caso, no entanto, não é um fato isolado. Exemplos de candidatos lançados como outsiders, vindos de fora de grupos hegemônicos da política tradicional, vêm chamando a atenção em processos democráticos nos Estados Unidos, Brasil e países da Europa.

Um dos principais casos é o do recém-eleito presidente francês, Emmanuel Macron. Com apenas 39 anos, é a pessoa mais jovem a assumir o cargo na história da França. Apesar de vir de uma família envolvida com o mundo político e ter ocupado cargos em governos passados (inclusive na equipe de seu antecessor, François Hollande), Macron também foi lançado como uma alternativa aos status quo da política.

A construção de um candidato renovador veio no início, quando criou seu próprio partido: O Em Marcha! – Posteriormente rebatizado de “A República em Marcha”. Juntamente com a ultraconservadora Marine Le Pen, foi responsável por provocar um inédito segundo turno sem a presença de republicanos ou socialistas (os dois partidos mais tradicionais do país).

O que propõem?

O estreante Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos exaltando o protecionismo econômico como solução ao desemprego. “Cada decisão em matéria de comércio, impostos, imigração ou relações internacionais será tomada para beneficiar os trabalhadores e as famílias norte-americanas”, disse durante sua posse.

Entre as medidas do magnata, que tem fortuna calculada pela Forbes em US$ 3,7 bilhões, está a ordem executiva “Buy American, Hire American”, que prevê incentivos fiscais às empresas que contratarem trabalhadores locais e comprarem materiais produzidos no país. Segundo ele, o programa irá “colocar a América em primeiro lugar”.

O francês Macron é aberto ao comércio externo e um dos principais líderes defensores da União Europeia. Após ter sua vitória confirmada nas eleições francesas, discursou em frente ao Museu do Louvre ao som de Ode à alegria, hino da UE. Entre suas propostas, estão a maior interação com os países vizinhos e apoio às reformas previstas para o bloco.

No Brasil, os gestores apresentam posições mais similares. Além de Dória, capitais como Rio de Janeiro e Belo Horizonte elegeram candidatos com discurso “não político” sendo eles, respectivamente, Marcelo Crivella (PRB) e Alexandre Kalil (PHS). O fenômeno chegou em cidades do interior, como por exemplo em Caxias do Sul – RS. Daniel Guerra (PRB) foi eleito como chefe do executivo no município e, embora seja uma figura conhecida na política local, usou como principal artifício sua experiência na área de gestão.

Entre as maiores semelhanças, estão a afinidade com o empresariado, propostas de ampliação de Parcerias Público-Privadas (PPP), plano de carreira meritocrático para os membros do governo e descentralização dos serviços públicos.

Abaixo, veja algumas diferenças entre os planos de governo dos dois candidatos mais votados em São Paulo, João Dória e Fernando Haddad (PT):

Razões

Embora os “não-políticos” pareçam uma tendência, Josemar Machado de Oliveira, historiador e professor, comenta que a oposição à categoria política não é algo novo. “Há décadas candidatos se apresentam desta forma, questionando os ‘políticos profissionais’ e dando a entender que são um poço de pureza e que não estão fazendo política, vista por eles como algo ruim e fruto, entre outras coisas, do jogo partidário”, explica o docente da Universidade Federal do Espírito Santo.

Mesmo assim, o atual cenário político ajuda o surgimento dos outsiders. Aldo Forzanieri, professor da Escola de Sociologia e Política, acredita que é a crise de representatividade e a consequente crise na democracia que amplia esse fenômeno. “As democracias ocidentais, na verdade, estão capturadas pelo capital financeiro e pelo capital transnacional. Com isso, a desigualdade vem aumentando e os eleitores querem saídas”.

Essas saídas acabam animando setores da sociedade e líderes mundiais. Em sua visita ao Oriente Médio, João Dória foi a primeira autoridade brasileira a ser recebida pelo príncipe de Abu Dhabi, Hamed Bin Zayed Al Nahyan. O membro da família real justificou a recepção inédita: “Não gosto de políticos. O senhor é um gestor”.

No entanto, a questão está longe de ser unânime. Em entrevista ao O Estado de S. Paulo, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que o Brasil ainda precisa de líderes tradicionais. “O que é político com P maiúscula? Alguém que inspira, que pode conduzir. Se você for um gestor, você não vai inspirar nada”, argumenta o ex-presidente. Essa também parece ser a opinião de Roberto Setúbal, presidente do banco Itaú. Durante um evento organizado pelo grupo, Setúbal comentou que “não dá para imaginar que um gestor competente vai solucionar os problemas do Brasil”.

Para Aldo Fornazieri, a questão é mais complexa: as diferenças entre gestão privada e pública não garantem o bom desempenho de alguém consagrado no mercado. “Na empresa, lida-se com recursos certos, projetos definidos e demandas controladas. Já na esfera pública, você enfrenta sempre escassez de recursos, demandas crescentes e múltiplos conflitos, de difícil mediação”, compara o docente.

Nenhum dos pesquisadores entrevistados pela reportagem acreditam na perpetuação dessa estratégia política. “Candidatos como Trump trabalham com a mistificação política e, como uma de suas características, a fantasia do curto prazo”, opina Josemar Machado. Glauco Peres, pesquisador da USP, vê o fenômeno como algo fortemente relacionado com a situação financeira. “Quando a crise arrefecer e se encontrar uma forma legítima de financiar as atividades políticas (campanhas eleitorais, por exemplo), este fenômeno deve acabar”, crava o economista.

Artigo Anterior

Sustentabilidade X rentabilidade

Artigo seguinte

Nova tecnologia desperta debate ético sobre manipulação genética